月別アーカイブ

カテゴリ一覧

みなさん、こんにちは。

神奈川県川崎市武蔵小杉駅で鍼灸接骨院をやっております武蔵小杉鍼灸接骨院 院長の石丸です。

本日もブログをご覧くださいまして、ありがとうございます。

今回は質問をいただきましたので、お答えしていこうとおもいます。

過去に夜間頻尿のツボ(YouTube)という動画を上げているのですが

『自分でお灸やカイロをするのは難しいので、自宅でできるマッサージなどのセルフケアはありませんか?』

という質問をいただきました。

確かに、お灸は煙が出たり匂いがしたり火を使ったりするので、少しハードルが高いですね。

カイロとか貼って温めてもらってもいいんですけども、もっと手軽で気軽にできる方法で私なりにこれがいいんじゃないかな?というのがありますので、本日はそちらを紹介します。

このブログでは、夜間頻尿の方におススメの自宅でできるセルフケアのやり方と注意点などを紹介していきます。夜間頻尿で困っている方は是非最後までブログをご覧になってください。

目次

- 夜間頻尿とは

- 東洋医学からみた夜間頻尿

- 夜間頻尿におすすめのセルフケア

- まとめ

最後のまとめだけでも分かるようにしてますので、お忙しい方はまとめだけでもお読みください。

1.夜間頻尿とは

まず、夜間頻尿とはですね。

夜間頻尿は、夜間に排尿のために2回以上起きてしまう状態ですね。

1回は夜間頻尿とは言わないんですね。

1回はいいんですけども2回、3回と起きるようになることを夜間頻尿といいます。

加齢によって夜中のトイレの頻度が増えると言われていますので、年齢を重ねると夜間頻尿で悩む方が多くなりますね。

その結果睡眠不足になり、日中も眠くなったりと生活に支障をきたしている方もいらっしゃいます。

東洋医学からみた夜間頻尿

加齢に伴う症状として代表的な夜間頻尿ですが、原因は何なのでしょう。また、加齢が原因とは東洋医学ではどういうことなのでしょうか。

夜間頻尿は東洋医学では【腎の弱り】と考えます。ここで言う【腎】とは、西洋医学で言う腎臓と も少し違います。

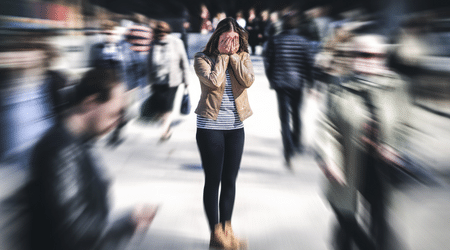

東洋医学には【五臓の働き】という考え方があります。身体中にあるツボは5つのグループに分類されるのですが、この5つというのが五臓(肝臓、心臓、脾臓、肺、腎臓)なんです。

私たち鍼灸師は肝、心、脾、肺、腎と『臓』はつけずに呼びます。

それぞれの臓腑には各々の働きがあります。東洋医学では、この五臓の働きをとても重要視しています。

例えば、肺ならば文字通り呼吸器に関するものや、意外かもしれないですが皮膚に関するもの。これは東洋医学独特な考え方ですが『気』の調子も肺の症状と考えたりします。

先ほど出ました『腎』は、もちろん尿のトラブルに関係しています。しかし、東洋医学では尿だけではなく浮腫みを引き起こす体内の水分全般に関係してきます。腎は他にも成長や老化といった身体の変化、骨や髪にも関係しています。

東洋医学でも腎と膀胱はセットで考えていて、腎が身体の中の水分を必要か不要か判断をしてくれ、必要な水分は再利用、不要な水分は尿に変えて膀胱に溜めています。詳しい腎の機能は他の動画を参考にしてください。

YouTube⇒【重要】腎臓が弱ってるサインと対処法やツボを紹介します

3.夜間頻尿におすすめなセルフケア

それでは本日のメインでもあります、自宅できるセルフケアを紹介します。

それは《ふくらはぎのツボを刺激する》です。

夜間頻尿とふくらはぎの関係ですが、ふくらはぎは第二のとも膀胱といわれています。

私たちは日中、立つ姿勢や座る姿勢で過ごすので、足の方へ流れた血液は心臓へ戻りきらず、たまってしまいます。

夕方になると足がむくむのは、戻りきらなかった血液が原因なんですね。

歩いたり運動したりして、ふくらはぎの筋肉を使うと筋肉のポンプ作用で血液を心臓の方へ戻してくれるのですが、年齢を重ねると筋肉が衰えてポンプが弱くなり足がむくみやすくなります。

この足がむくんだ状態で夜横になると、全身が心臓の高さと一緒になるため、足にたまっていた水分が心臓の方へ戻りやすくなります。

尿は血液が腎臓へ流れることで作られますので、日中に足にたまった血液がどんどん腎臓へも流れ込みます。

その結果作られる尿も増えるという仕組みですね。

ペットボトルで例えるとこんな感じです。足がむくんだ状態というのは下に血液が多い状態ですね。

これが横になると全身に血液が行きわたる状態になります。

尿は血液を元に作られるので、この横になった状態で一気に血液が腎臓へいくことにより、夜に尿がたくさんが作られます。これが夜間頻尿の原因の一つです。

対策としましては、寝る前までに余分な水分を片付けること。むくみを解消させて寝るまでには腎臓で尿に作り変えてもらって排尿してから睡眠に入ってもらうことです。

そこで、おススメしたいのがふくらはぎの《ツボを刺激する》です。

ふくらはぎには先ほど言った腎臓と膀胱のツボが通っていますので、ここを正しく刺激することにより、より効率的に足のむくみ、さらに夜間頻尿の解消につながると思います。ここから実際にツボの場所を説明していきます。

ここから実際にやっていきます。まず、膀胱のツボ。ポイントは外くるぶし。

ここに崑崙(こんろん)というツボがあります。

外くるぶしとアキレス腱の間にあります。この崑崙の上に跗陽(ふよう)というツボがあります。

そのさらに上に飛揚(ひよう)というツボがあります。

そのさらに上に飛揚(ひよう)というツボがあります。

この飛揚から真ん中にいって、膝裏の真ん中のラインを意識するといいと思います。

大事なのは、外くるぶしから跗陽、飛揚、飛揚から真ん中にかけて上にいくこのラインを意識するといいと思います。

次に腎臓のツボを紹介します。腎臓のツボのポイントは内くるぶしですね。

内くるぶしの上に交信(こうしん)というツボがあります。

この交信の後ろに復溜(ふくりゅう)というツボがあります。復溜の上に築賓(ちくひん)というツボがあります。

この交信の後ろに復溜(ふくりゅう)というツボがあります。復溜の上に築賓(ちくひん)というツボがあります。

ツボの名前は特に覚えなくて大丈夫です。ツボの道をしっかり意識してください。

ツボの名前は特に覚えなくて大丈夫です。ツボの道をしっかり意識してください。

ここに脛骨という骨があります。この脛骨とアキレス腱の間を意識されるといいと思います。この脛骨とアキレス腱の間のラインを上にさするように流してもらうといいと思います。

この、ふくらはぎのツボを刺激するのは、お風呂でやっていただくのが一番効果的だと思います。

湯舟につかりながら片足5分くらいですかね。

ツボを刺激する強さですが、痛気持ちいいくらいがいいと思います。

痛気持ちいいくらいの強さで、さすったりして流すのを意識してやってみてください。大切なのはツボとツボを結んでいるツボの道なので、そこをしっかり意識してやってみてください。

やる時間帯は大体寝る2~3時間前までには終わらせていただきたいです。腎臓で血液を尿にする時間も考えますと、大体このくらいがいいと思います。

おまけ(腎を強くする食べ物)

ちなみに夜間頻尿の方におススメの食べ物もありまして、これは腎の機能を上げてくれる食べ物、黒い食べ物ですね。

例えば

- わかめ

- 昆布

- 海苔

- 黒ゴマ

- 黒豆

- きくらげ

といった黒い食べ物がオススメです。

また、普段からできるだけふくらはぎの筋肉を使うように意識してください。なるべく歩いたり、エスカレーターやエレベーターを使わずに階段を使うなどして、積極的にふくらはぎの筋肉を使うようにしてください。

それだけでも、ふくらはぎの筋肉のポンプ作用を強めることができます。

まとめ

東洋医学での夜間頻尿の原因は【腎の弱り】。

浮腫みとして溜まった血液が就寝時に横になることで腎臓へ戻りやすくなり、結果夜間の尿量が増える。

対策としては、入浴時にふくらはぎを腎と膀胱のツボに沿って痛気持ちいい刺激で圧迫することで浮腫みを解消。それにより、寝る前までに浮腫みを尿として排泄する。

腎を強める食品は黒い食べ物。

- わかめ

- 昆布

- 海苔

- 黒豆

- 黒ごま

- きくらげ

などです。

本日は、夜間頻尿の方に自宅でできるセルフケア、ふくらはぎのツボの刺激の仕方を紹介してきました。

過去に夜間頻尿のツボなんかも紹介していますので、気になる方は見ていってください。

ブログ⇒【夜間頻尿】の原因とツボ

YouTube⇒【夜間頻尿】の原因と【夜間頻尿】のツボ

みなさん、こんにちは。

神奈川県川崎市武蔵小杉駅で鍼灸接骨院をやっております武蔵小杉鍼灸接骨院 院長の石丸です。

本日もブログをご覧くださって、ありがとうございます。

今回は【パニック障害のツボ】ですね。こちらを紹介していきます。

目次

- パニック障害とは

- パニック障害の東洋医学的な原因

- パニック障害のツボ

- まとめ

の順番で説明していきます。

お時間がない方は、最後のまとめだけでも分かるように書いてあります。

パニック障害で困っている方は是非、まとめだけでもお読みください。

それでは、宜しくお願いします。

パニック障害とは

ますは、パニック障害とはですね。

パニック障害とは、突然理由もなく

- 動悸

- めまい

- 発汗(冷や汗)

- 窒息感(息苦しさ)

- 吐き気

- 手足の震え

といった発作を起こし、これらの症状で日常生活に支障をきたしている状態ですね。

また、強烈な不安感を突然感じ呼吸困難などの症状も現れたりします。

よく聞くのは

「電車は各駅停車にしか乗れません」

という話です。

電車という閉鎖的な空間で、ましてや満員電車ですと発作がおきやすく、快速などの駅と駅の間隔が長い電車は乗れないそうです。

各駅停車だと、発作が起こってもすぐに下車できるため、時間はかかるけど各駅停車で通勤する方が安心なようです。

この話からも、本当に急に症状が出てしまうことが分かりますね。

パニック障害は男性よりも女性に発症することが多いです。その割合としては、女性の方が男性よりも約2~3倍発症しやすいと言われています。

またパニック障害の症状は100人に1人におこると言われていますので、決して珍しい病気ではないですね。

鍼灸院にもパニック障害でいらっしゃる方はいますが、やはり女性の方が多いですね。最近では学生さんでもパニック障害の症状で悩んでいる方が増えている気がします。

パニック障害の東洋医学的な原因

では、次にパニック障害の原因についてです。

このパニック障害の原因は詳しくはまだ解明されていませんが、主にストレスにより脳内の神経伝達物質やホルモンの働きに乱れが生じているのではないかと考えられています。

これを東洋医学に当てはめて原因を考えると、心(しん)の不調が原因の1つと考えますね。

東洋医学には五臓の働きという考え方があります。

五臓とはツボのグループのことで肝臓、心臓、脾臓、肺、腎臓の5つで五臓です。この5つのツボのグループのバランスが整っていると健康なのですが、何らかの理由でバランスが崩れると症状として身体や心に現れます。

今回のパニック障害は心臓(東洋医学では心とよびます)のツボの働きが悪くなることで起こると考えられています。

東洋医学の心は血を全身に送り届けるポンプのような働きがありまして、その働きを【主血】(しゅけつ)といいます。

ですので、この心の働きが下がると血をうまく送り出すことができなくなりますので、動悸などの症状が出やすくなります。

また心のもう一つの働きは精神活動に大きく影響していまして、それを【神志】(しんし)といいます。

心の機能が落ちると、神志の機能も下がるため精神活動が制御できなくなります。それによって精神の安定が難しくなったり精神異常や強い倦怠感が出やすくなります。

心は脳とも密接に関係しています。脳は特に血による滋養が必要なので心の機能が落ちると、血を送り届けるポンプの働きも落ちるので、脳に血が行きにくくなるので、精神や意識に症状が出ると考えますね。

パニック障害のツボ

それでは、ここからはパニック障害の方におすすめしたいツボを紹介していきます。

それは、手首にある【神門】(しんもん)です。

神門は心の経絡(ツボとツボが繋がってできる道)のツボになりますので心の不調に効果的です。神門のツボの作用は『寧心安神』(ねいしんあんしん)で、精神を落ちつけ不安や動悸を安定させます。

心の不調により精神が不安定になったり、不安や動悸がするときにピッタリなツボです。

神門のツボの場所は手のひら側の手首の関節、小指側の凹み(指が止まるところ)になります。

それではここからは実際に神門を探していきます。

手首の関節はここですね。

この関節の真ん中から小指側になぞった時に指が止まるところ。

ここが神門です。

神門はお灸で温めて刺激するのが向いています。

台座灸といって、台座にシールがついているお灸があります。有名なものですと《せんねん灸》ですね。せんねん灸は商品名ですので、他の名前のものでも台座灸であればオッケーです。

これを神門に貼って温めます。神門は皮膚が薄いところになりますので、弱めな刺激のお灸から始めることをお勧めします。くれぐれも火傷に気を付けてやってみてください。

YouTube⇒【お灸のやり方】自宅でのお灸のやり方を紹介します。

お灸のやり方が分からない方は、過去の動画やブログを参考にしてください↑↑

お灸は朝、昼、寝る前の3回できるといいですね。

外出先でパニック障害の症状がでてしまった時や症状が出そうなときも神門を使うのがおススメです。

外でお灸はできないと思いますので、そんな時はツボ押しでも構いません。

ツボ押しの動画やブログもありますので、参考にしてください。

YouTube⇒ツボの押し方のコツ

ブログ⇒効果的なツボの押し方!鍼灸師が考えるツボ押しのコツ解説。

パニック障害でお困りの方は是非試してみてください。

まとめ

パニック障害とは、突然理由もなく

- 動悸

- めまい

- 発汗

- 窒息感

- 吐き気

- 手足の震え

といった発作が起き、日常生活にも支障をきたす状態。

パニック障害の東洋医学的な原因は心の不調。心は血を送るポンプの役目と精神活動に関与しているため、働きが落ち血が送れずにいると精神を安定させることが難しくなる。

おススメのツボは【神門】(しんもん)。神門の作用は『寧心安神』で精神を落ちつけ不安や動悸を安定させます。

神門を1日3回お灸で温めるのが効果的。

外出先では神門のツボ押しでもオッケー。

本日はパニック障害のツボ神門、こちらを紹介していきました。

みなさん、こんにちは。

神奈川県川崎市武蔵小杉駅で鍼灸接骨院をやっております武蔵小杉鍼灸接骨院 院長の石丸です。

本日は、唾液過多症の方におススメの食べ物をご紹介していきます。

ブログの流れとしましては…

- 1.よだれが口から溢れる、唾液過多症について

- 2.東洋医学から見た唾液過多症

- 3.唾液過多症にオススメの食べ物

- 4.まとめ

このような順番で説明していきます。

忙しい方はまとめだけでも読んでいただければ、分かるように書いてあります。

それでは、宜しくお願いします。

1.よだれが口から溢れる、唾液過多症について

鍼灸接骨院としては珍しいと言われますが、当院には唾液過多症でお悩みの方も来院されます。

タオルを咥えていないとダメな方や、ペットボトルなどの容器に吐き出さないと口からあふれでてしまう方など、もう飲み込めなくてツラいというのがひしひしと伝わってきます。

健康な方でも1日に1L~1.5Lの唾液が分泌されています。無意識のうちに飲み込めているんですね。

唾液過多症には2つのパターンがありまして、1つは唾液の量が増えたタイプ、2つ目は飲み込めなくて口にたまってしまうタイプです。

真性の唾液過多症

1つ目の唾液の量が増えたタイプは《真性の唾液過多》と言われてまして、よく聞くのが妊婦さんのつわりの一種ですね。唾液つわりと呼ばれるものでハッキリとした原因は分かっていません。妊娠中ですのでホルモンの乱れなのではないかの考えられてはいるようです。唾液つわりはあくまでも《つわり》の一種ですので産後も続く話は聞いたことがありません。

しかし、男性や妊娠していない方でも起こります。その様な方々は終わる(かもしれない)期限がないため大変です。唾液のせいで人と会話がしにくかったり、外出を控えたり生活に支障が大きいです。

かなり深刻な症状です。

今回は真性の唾液過多症の方におススメの食べ物になります。

仮性の唾液過多症(仮性に関しては、また別の機会で詳しく書きます)

2つ目の唾液を飲み込めなくて口の中にたまってしまうタイプを《仮性の唾液過多》と言われています。こちらのタイプは唾液の量は正常なのですが、飲めないために溜まってしまいます。結果的に口の中に唾液が溜まり口から溢れそうになるタイプのことです。

仮性の唾液過多は嚥下障害の方や精神的なところから症状がでている方もいると考えられています。

唾液でも食べ物でも飲み込むためには筋肉の働きが不可欠です。ストレスがかかることで筋肉がスムーズに働かなかったり、緊張して力が入ってしまい、力が抜けなくなったりすることで飲み込みにくくなります。

仮性の唾液過多症の場合は嚥下障害になってしまった原因やメンタルケアが重要になります。

唾液が出すぎることでがストレスになり、それが余計に唾液を飲み込みにくくさせてしまったりと原因が入り交じっている方もいらっしゃいます。とても、複雑な症状です。

2.東洋医学から見た唾液過多症

ここからは東洋医学からみた唾液過多症について解説していきますね。

まず、東洋医学では五臓の働きという考え方があります。五臓というのは肝臓、心臓、脾臓、肺、腎臓の5つで五臓です。これらの臓器の名前は、ツボのグループ名だと思ってください。

私たち鍼灸師は肝のツボ、心のツボ、脾のツボ、肺のツボ、腎のツボなど《臓》は抜きで呼びますので、ここでもそう呼ばせてもらいますね。

五臓のツボは身体の中で気や血のやり取りをしていて、そのやり取りが上手くスムーズにいっている場合は健康な状態になります。

何らかの理由で気や血の巡りが悪くなると身体には症状として、精神には感情として現れるというような理論で考えています。

真性の唾液過多症は【脾】か【腎】の働きが悪くなりおこると考えられています。脾は涎(よだれ)と腎は唾(だえき)と関わりが深いと昔から考えられているためです。

私たち鍼灸師は、その方の唾液過多症が脾のタイプなのか腎のタイプなのかを見極めてツボを選び、施術していきます。

脾のタイプであれば消化器、特に胃の働きと関連していますので消化の機能を助けるツボを選ぶことが多いです。

腎のタイプの唾液過多症は、成長や老化など加齢に関係するツボになるため、なかなか手強い症状となります。(加齢を止めることはできないため)

※経験上妊婦さんの唾液つわりは【肝】を交えて方が効果的なこともあります。

3.唾液過多症にオススメの食べ物

それでは、今日の本題でもあります唾液過多症の方におすすめの食べ物をご紹介していきます。

まずは脾のタイプの方には【黄色い食べ物】をオススメします。例えば、

- ・かぼちゃ

- ・じゃがいも

- ・さつまいも

- ・とうもろこし

等になります。黄色くて自然の甘味があるものがいいですね。黄色も甘味もどちらも脾のツボを助けてくれるものですので、よく噛んで甘味を感じながら食べてください。

⇓⇓黄色い食べ物について説明しています⇓⇓

YouTube⇒【後鼻漏】時間と痰の関係について 食事は○時がオススメ!

ブログ⇒【後鼻漏】時間と痰(鼻水)の関係について。後鼻漏を悪化させない食事の時間?!

腎のタイプの方は【黒い食べ物】をおすすめします。例えば、

- ・黒ゴマ

- ・黒豆

- ・わかめ、昆布(海藻類)

などです。腎は鹹味(しおからい味のこと)もサポートになりますので、精製塩ではなく天日干しで作られたお塩も一緒に摂っていただくと、より効果的ですね。

まとめ

唾液過多症には《真性の唾液過多症》と《仮性の唾液過多症》がある。

真性の唾液過多症は唾液の量が増えすぎて飲み込めなくなること。東洋医学的な原因は【脾】か【腎】の機能が下がっておこることが多い。唾液が出すぎることが気になり、それが理由で飲み込めなくなり余計に口から唾液が溢れてしまったり原因が複雑に入り交ざっていることも多い。(妊婦さんの唾液つわりは【肝】の場合もある)

仮性の唾液過多症は唾液の分泌量は正常だが、飲み込めないことで口腔内に唾液が増えてしまう。原因はストレスや精神的なものが多い。

真性の唾液過多症の方におススメな食べ物は、脾のタイプの方には【黄色い食べ物】をオススメします。例えば、

- ・かぼちゃ

- ・じゃがいも

- ・さつまいも

- ・とうもろこし

等になります。

腎のタイプの方は【黒い食べ物】をおすすめします。例えば、

- ・黒ゴマ

- ・黒豆

- ・わかめ、昆布(海藻類)

などです。

最後に唾液過多症は口の中に唾液が多いので、喉が渇いた感覚が感じにくいんですね。ですので脱水症状にだけは気を付けてください。

本日は唾液過多症におススメの食べ物をご紹介していきました。何か参考になれば幸いです。

みなさん、こんにちは。

神奈川県川崎市武蔵小杉駅で鍼灸接骨院をやっております武蔵小杉鍼灸接骨院 院長の石丸です。

本日もブログをご覧くださって、ありがとうございます。

今回は、むくみに効く食べ物として【あずき】を紹介していきます。

このブログを読んでもらえれば、

- ●どういったときにあずきを摂ればいいのか

- ●むくみ解消のための、効率的なあずきの摂り方

などが分かると思います。

むくみで悩んでいる方は是非最後までブログを読んでいってください。

ブログの流れとしましては、

- ●あずきの効能

- ●どんな時に摂るのがオススメなのか

- ●むくみ解消におススメのあずきの取り方

- ●むくみ解消におススメのツボ

- ●まとめ

の順番で紹介していきます。

あずきの効能だけを知りたい、ツボだけを知りたいという方は必要な項目、あるいはまとめだけでも読んでいただければ分かるようになってますので、必要なところだけを読んでいただいても大丈夫です。

それでは、宜しくお願いします。

あずきの効能

まずは、あずきの効能ですね。

あずきは温めも冷やしもしない【平性】(へいせい)になりますね。東洋医学では食べ物を温熱性と寒涼性に分類します。文字通り、食べると身体が温まるものか冷えるものかってことですね。

よく、誤解されがちですが身体を冷やしてはいけないからといって温熱性の食べ物ばかり食べている方(特に女性に多い気がします)を見かけますが、決して温熱性の食べ物で温め続ければいいわけではなく必要であれば寒涼性の食べ物も摂らないと、体内の熱のバランスが悪くなってしまいます。

今回ご紹介するあずきも、温める作用がないなら摂らなくてもいいんじゃないかな?と、思われそうですが、浮腫は冷えを取るだけでは解消しません。

ですから、必要であればキチンと摂っていただきたい食べ物になりますね。

さて、少し脱線しましたが、あずきの話に戻ります。

あずきの効能には【利尿作用】(尿を作る作用)があります。余分な水を尿として身体の外へ排出してくれる作用です。

あずきには《カリウム》という成分が多く含まれていまして、このカリウムが身体の中の余計な水分や塩分を身体の外へ出してくれるといわれていますね。

また、解毒作用もあって、体内アルコールの排出も促すといわれておりますので、二日酔いの緩和にもオススメの食材です。

どんな時、あずきを摂るのがいいのか

次にあずきをどういったタイミングで摂るのがおススメなのかを説明していきます。

まずは、むくみが気になる時ですね。足に限らず全身どこでも浮腫が気になるときはあずきの出番です。

他には雨や湿気で体が重だるい時ですね。人体はたくさんの水分でできていますが、その水分が多すぎると身体の怠さや関節の痛みとして身体に症状がでます。湿度が高いときは汗として水分を体外に出すのが緩やかになってしまうため、体内の水分が増えてしまいます。

むくみ解消におススメのあずきの取り方

あずきというと、あんこを想像する方が多いと思います。あんこ以外であずきを食べる機会はなかなかありません。

今日はあんことは別なあずきのとり方をご紹介します。【あずき水】です。

乾燥したあずきを水に浸し、その水分を摂取すると浮腫解消にいいとされています。昔はあずきの茹で汁を冷まして飲んでいたのではないかと思います。最近はなかなかあずきを茹でることもないので、あえてあずき水を作ります!

とても簡単なので、オススメしやすいです。

~~~~【あずき水】の作り方~~~~

- ●材料●

- 乾燥あずき 大さじ2杯

- 熱湯 400ml

- 保温ができる容器

- 乾燥あずきを保温容器に入れる

- 熱湯を保温容器に入れる

- 蓋をして軽く振り、8時間放置

以上です。

8時間かかるので寝る前に保温容器に熱湯を入れておいておけば、翌日には完成しています。

完成したら、ざるなどで濾してもらってあずき水のほうを飲んでください。

飲むタイミングは食前がいいようですね。

1つだけ注意点があって、寝る前に飲むと夜中にトイレにおきやすくなりますので、寝る前に飲むのは止めておいた方がいいです。

試してみて悩ましかったのは、水で戻したあずきをどうやって消費しようかと迷いました。あずきというと甘い食べ方しか思い浮かばなかったのですが、せっかく浮腫を取るのに砂糖の摂取量を増やすのもよくないし……最終的にはコブサラダのようにしましたが、何かオススメの食べ方があれば教えてください。

むくみ解消にオススメのツボ

では最後にむくみ解消におススメのツボを紹介します。

これは、足の裏にある【失眠】(しつみん)ですね。

失眠は、足の裏のかかとにあるツボで、水分の代謝をよくしてくれて、むくみ解消に効果的といわれているツボです。

失眠の場所を詳しく説明している動画も過去に出していますので、正確な場所を知りたい方は、その動画を参考にしてください。

YouTube⇒【失眠】ツボの正しい探し方。手順は3つ!実際にやりながら説明します!

失眠はかかとの中心ということで、皮膚も固いところなので、ツボ押しよりはお灸が向いています。

角質が厚いので火傷もしにくく、初めてお灸をする方にもやりやすいツボになってます。市販されている台座灸(だいざきゅう)という、シール付きのお灸があります。有名なところだと《せんねん灸》という商品名のものがありますね。

台座灸で十分ですので、勇気を出して【お灸】やってみませんか?

YouTube⇒【お灸のやり方】自宅でのお灸のやり方を紹介します。

まとめ

あずきの効能は身体の中の余分な水分を体外に排出してくれます。

むくみが気になる時や雨や湿気で身体が重だるい時に特におすすめです。

むくみ解消には【あずき水】を飲むと尿の量が増え、余計な水分を外に出してくれます。

【あずき水】の作り方

乾燥あずき(大さじ2杯)を保温容器に入れ、熱湯400mlを注ぎます。それを8時間放置して、あずきを濾して水だけ分ければ出来上がりです。

トイレに行きたくなる可能性がありますので、くれぐれも、寝る前には飲まないようにしてください。

むくみ解消におススメのツボは足の裏にある【失眠】(しつみん)で、ツボ押しよりはお灸で温めた方が効果的です。

本日はむくみ解消におすすめの《あずき》を紹介しました。

みなさん、こんにちは。

神奈川県川崎市武蔵小杉駅で鍼灸接骨院をやっております武蔵小杉鍼灸接骨院 院長の石丸です。

本日もブログをご覧くださって、ありがとうございます。

今日はこむら返り…足がつることですね。こちらにおススメなツボを紹介していきます。

こむら返りが起こってしまった時に使うツボではなく、日頃からケアをしてこむら返りが起こらない身体にしていくという趣旨になります。

今回の動画では

- こむら返りの説明

- こむら返りにオススメのツボ

- ツボの刺激の仕方

- おまけの対処法

- まとめ

の順番で紹介していこうと思います。

日頃からこむら返りの症状で悩んでいる方は、是非最後までブログを読んでいってください。

ツボだけを知りたい方は最後のまとめだけでも読んでみてください。

こむら返りとは

まずは、こむら返りについてですね。こむら返りとは、ふくらはぎに起こる筋痙攣の総称ですね。

《こむら》はふくらはぎのことです。実際に下肢のつりで耳にするのは、ふくらはぎだけではなく足の裏や足の指がつりやすいという相談もよくあります。今回はそんな方にも使えるツボになります。

《返る》はひっくり返るという言葉からきているようで、《こむら返り》とはふくらはぎの筋肉がひっくり返ったように痛むことなんですね。

ひっくり返ったように痛むという表現からも分かるように、ただの痛みではないということなんです。

こむら返りは夜間の寝ているときに出る方が多く、痛みが強いために目覚めてしまいます。頻繁にこむら返りが起きてしまうと睡眠が不十分になってしまいますね。

年齢が高い方がこむら返りをおこしやすく、50歳以上の方ではほぼ全員が一度はこむら返りを経験しているそうです。

60歳以上になると6%の方が毎晩こむら返りがでて困っているという話もありますね。

こむら返り(足のつり)の原因

ではここからは、こむら返りの原因について東洋医学の観点から解説していきます。

東洋医学で足のつりは

- 血の不足

- 肝の不調

でおきると考えています。

血の不足

東洋医学でも筋肉を動かすのには血が必要だとされています。

筋肉の痙攣や引きつりは、血が足りないのに筋肉を動かすとおこると考えています。

血の不足の原因としましては、目の使いすぎや睡眠不足でおこりますので、まずは睡眠時間をしっかり確保して体を休めることが大切ですね。

その結果、血が増やせると思います。(血の不足には様々な原因があるため一概に睡眠だけで回復するとは限らないのですが、今回は後述の肝に合わせた内容ですので睡眠とさせていただきました)

肝の不調

次に肝の不調についてです。

東洋医学では『肝は筋を主(つかさど)る』といわれています。(筋肉の働き、筋肉の血流など筋肉に関するものは肝のツボの機能とする考え方)

肝には気や血を身体のすみずみへ送る働きがあるんですね。ですので肝の働きが落ちると気や血が巡りにくくなってしまいます。

その結果、筋肉にも血が届きにくくなり筋肉の様々な症状がでやすくなります。

肝を弱らせる要因

肝の働きが落ちる原因の1つがストレスです。特にイライラや怒りのストレスに弱いと言われています。

ストレス発散の方法としてオススメなのは、身体を動かす(動くことで筋肉に血を巡らせる)、カラオケなどで歌う(声を出す)、お喋りをするなどの発散法は肝にとってとてもいいと思います。

もちろん読書や音楽鑑賞など、ご自身の気持ちが落ち着くような、イライラが鎮まるのであればオッケーです。

こむら返りにオススメのツボ

では、ここからはこむら返りのツボを紹介します。

おすすめのツボは2つ。

ふくらはぎにある【承筋】(しょうきん)と膝の横にある【陽陵泉】(ようりょうせん)です。

承筋の承という字は、「承る」「受ける」を意味し、筋は筋肉を意味しています。要は身体を支えている足の筋肉という意味ですね。

承筋のツボの効果

- 足の疲れ

- ふくらはぎのだるさ

- ふくらはぎの痛み

このような効果が期待できますので、このツボを選びました。

承筋のツボの場所

承筋のツボの取り方は

- 下腿後面

- 膝の裏から下に5寸いったところ

にあります。

実際に探してみます。

下腿後面、ふくらはぎですね。

この、ふくらはぎの筋肉で一番筋肉が盛り上がっているところに承筋のツボがあります。

このあたりですね。このあたりを押すとツーンと響くところがあります。そこが承筋のツボになります。

陽陵泉のツボの効果

もう一つこむら返りにおすすめのツボは膝の横にある陽陵泉です。

陽陵泉は筋会(きんえ)という性質があり、これは筋肉の病のときによく使うツボになります。

また、陽陵泉は胆経というツボのグループになりますので、先ほど紹介した肝と表裏の関係になります。

東洋医学ではツボ同士の関係で表裏(ひょうり)という関係があります。表裏関係とは互いに気をやり取りして、常に気や血の流れや量を正常に保とうと協力し合う関係です。

なので肝を元気にするのにも、とても相性のいいツボになります。

陽陵泉のツボの場所

- 膝の外側

- 腓骨頭の前下方の凹み(陥凹部)

にあります。

実際に探してみます。

まずは膝の外側ですね。

膝の外側にある骨のでっぱり、ここが腓骨頭です。

これをまず見つけてもらって、この腓骨頭の前の下の凹み、ここが陽陵泉ですね。

腓骨頭が見つけにくい人は指の先で探すのではなく、まずは手のひら全体を膝の横に当ててみてそれで探すと見つけやすいと思います。

やってみてください。

以上、こむら返りにおすすめのツボ、承筋と陽陵泉を紹介しました。

ツボの刺激の仕方

承筋と陽陵泉はお灸がおすすめですね。

《台座灸》といってご家庭でも使いやすいように台座にシールがついたタイプのお灸があります。とくに有名なのは《せんねん灸》ですね。(せんねん灸は商品名ですので、他の商品名の台座灸でも大丈夫です)

最近だとドラッグストアやスーパーの湿布や絆創膏などが並んでいるコーナーに置いてあるのを見かけます。もちろんインターネットでも購入はできます。

これを承筋や陽陵泉に貼って温めます。

お灸のやり方の動画も過去に上げていますので、やり方が分からない方はそちらの動画やブログを参考にしてください。くれぐれも、やけどに気を付けてやってみてください。

YouTube⇒【お灸のやり方】自宅でのお灸のやり方を紹介します。

お灸は、1日に3回できるといいですね。

朝、昼、寝る前とで3回です。(1回に左右1個ずつ、お灸します)

こむら返りに悩んでいる方は、是非お灸をやってみてください。

おまけの対処法

よく知られている方法にはなりますが、こむら返りの対処法としては足首を反らして硬直している筋肉を伸ばします。

つってしまった筋肉に血を流すようにしたり、患部を優しくさすったりして血の循環を上げるのも対処法として有効ですね。

こむら返りになってしまったときは、やってみてください。

まとめ

こむら返りは年齢が高くなるにつれて起こりやすく、東洋医学的な原因は血の不足と肝の不調。

- 血の不足は普段より長めな睡眠をとり、血を増やすこと。

- 肝の不調はストレスを発散させること。

こむら返りにオススメのツボは【承筋】(しょうきん)と【陽陵泉】(ようりょうせん)の2つ。

承筋と陽陵泉をお灸で1日3回温めることで、こむら返りが起こりにくくなっていきます。

本日は、こむら返りに効くツボ、承筋と陽陵泉のツボを紹介しました。

このブログでは、おうちで簡単にできるツボ押しで、不快な耳のこもった感じ、塞がった感じ解消のお手伝い。プロが教える、ツボの効果を最大限に引き出す方法もお教えします。

~~~~~~~~~~~~~

みなさん、こんにちは。

神奈川県川崎市武蔵小杉駅で鍼灸接骨院をやっております武蔵小杉鍼灸接骨院 院長の石丸です。

本日もブログをご覧くださり、ありがとうございます。

今回は耳のつまり感、耳の閉塞感解消のツボをご紹介していこうと思います。

耳のつまりですね、耳が何となく塞がれているような感覚って経験したことある方も多いんじゃないでしょうか?

例えばお風呂やプール等で耳に水が入ってなかなか抜けないときの、あの感覚ですね。

その感覚を《耳閉感》(じへいかん)と言うのですが、睡眠不足や疲労、体調不良などで耳閉感を感じやすくなる方もいらっしゃいますね。

他にも、耳管狭窄症(じかんきょうさくしょう)、耳管開放症(じかんかいほうしょう)、メニエール病、突発性難聴などの病の症状として耳閉感を感じる方もいますね。

今回のブログではこの耳閉感、耳のつまりですね。それを解消するツボを解説していきます。

耳閉感、耳のつまりで悩んでいる方は是非最後までブログを読んでいってください。

ブログの流れとしましては

- 耳のつまり解消のツボ

- 効果を高める方法

- まとめ

という流れになりますので、耳のつまり解消のツボだけを知りたい方は最後のまとめだけを読んでいただければ分かると思います。

それでは宜しくお願いします。

耳閉感解消のツボ

耳のつまり解消のツボは手にある【三間】(さんかん)です。漢数字の《さん》に《あいだ》で三間。

三間は頭部の症状によく使うツボです。目や耳の症状ではよく使われているツボになりますね。

三間の見つけ方①

三間の場所は手の甲と手のひらの境目、人差し指の根元になります。

人差し指の付け根の関節ですね、こちらをまずは見つけてください。

その関節のすぐ下の親指側に三間はあります。

この辺りを反対の手の親指で押すとツーンと痛いところがあります。そこが三間になります。

三間の見つけ方②

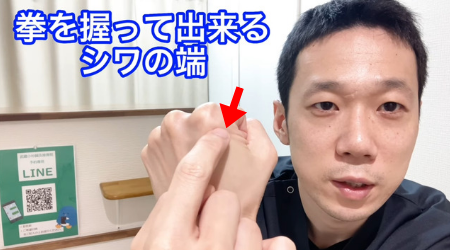

もうひとつの探し方は、拳を握った時に人差し指の付け根の関節の親指側にシワができます。そのシワの端っこに三間があります。

この辺りですね、ここが三間になります。

三間の刺激の仕方

三間を見つけたら指先に向けて5秒ほど反対の手の親指で押します。

この向きですね。

結構、痛く感じやすいツボですので、そこまで強く押さなくて大丈夫です。痛気持ちいいくらいの刺激にしてください。

何回か押していると、少しずつ耳のつまり間が治まってくると思います。

是非やってみてください。

ツボ押し動画⇒ツボの押し方のコツ

ツボ押しブログ⇒効果的なツボの押し方!鍼灸師が考えるツボ押しのコツ解説。

効果を高める方法

この三間を刺激するのは、いつやっていただいても大丈夫ですが、より効果的なおすすめの時間帯がありますので、そちらも一緒に説明していきますね。

東洋医学では、体の働きと時間の関係に着目した考え方があります。

それを子午流注(しごるちゅう)と呼びます。

子午は時刻を表していまして、流注は臓器を活発にするためにめぐっている気や血の流れのことをいいます。

その時間に合わせた生活をすることで、より一層養生の効果を高めると考える、いわば時間医学ですね。

24時間のうち、耳と関係する臓器が活発に働く時間は17時~19時になります。

東洋医学では耳の働きは腎臓のツボの働きの影響を強く受けると考えられています。17時~19時はちょうど腎臓に気や血が集まる時間帯とされていて一日のなかでも働きが盛んになります。

ですので、それに合わせて耳のケアをするのが、最適と言われています。

是非この時間にツボの刺激をやってみてください。

おまけ

過去の動画やブログでも紹介していますが、耳管開放症のツボ【翳風】(えいふう)も耳のツボになりますので、興味がある方はこちらもご覧ください。三間と一緒に翳風も刺激してもらえると、より効果的だと思います。

YouTube⇒耳管開放症の【改善方法】となった時の【対処法】

ブログ⇒耳管開放症の【改善方法】となった時の【対処法】簡単ツボ押し!!

また耳鳴り改善のセルフケア【鳴天鼓】(めいてんこ)や耳鳴り改善の耳のマッサージを紹介している動画やブログもありますので、そちらも興味がある方はチェックしてみてください。

YouTube⇒【実践】耳鳴りの治し方 セルフケアを紹介します

ブログ⇒【実践】耳鳴りの治し方!どこでもすぐにできる簡単セルフケアを紹介します!!

まとめ

今回のまとめとしましては、耳のつまり解消にオススメのツボは【三間】(さんかん)です。

三間の場所は手の甲と手のひらの境目、人差し指の付け根の関節のすぐ下の親指側。

そこを5秒くらい指先に向けて、痛気持ちいい強さで押します。

三間を刺激するのに最適な時間は17時~19時の間になります。

本日は耳のつまり解消のツボ、三間を紹介しました。

このブログを読んでいただければ、肋骨や脇腹に圧迫感があって苦しい東洋医学的な原因と呼称、その苦しさや圧迫感の対処法やオススメのツボなどが分かると思いますので、肋骨や脇腹の圧迫感で苦しくて悩んでいる方は是非最後まで見ていってください。

~~~~~~~~~~~~

みなさん、こんにちは。

神奈川県川崎市武蔵小杉駅で鍼灸接骨院をやっております武蔵小杉鍼灸接骨院 院長の石丸です。

ブログをご覧くださってありがとうございます。

本日は『肋骨や脇腹が苦しい、圧迫感がある』こちらを解説していこうと思います。

ブログの流れとしましては

- 肋骨や脇腹の圧迫感の東洋医学的な原因

- 肋骨や脇腹の圧迫感の対処法

- 肋骨や脇腹の圧迫感にオススメのツボ

- まとめ

対処法やオススメのツボだけを知りたい方は、最後のまとめだけをお読みください。

それでは、よろしくお願いします。

肋骨や脇腹の圧迫感の東洋医学的な原因

まず最初に、肋骨や脇腹の圧迫感で苦しいことを東洋医学では【胸協苦満】(きょうきょうくまん)と言います。

胸(むね)に協力の協に苦しいに満たすで胸協苦満と書きます。

胸協苦満とは季肋部に充満感があるものと言われているんですね。

季肋部とはお腹と肋骨の間、肋骨の縁あたりを指します。

肋骨の縁から身体の中に向かって指を入れようとすると抵抗感や痛みがあると言われています。

この、胸協苦満の原因なんですけど、原因の一つに肝(かん)の気の弱りによる気滞(きたい)ですね。

東洋医学では肝臓、心臓、脾臓、肺、腎臓の5つで五臓と呼ぶツボのバランスがあります。身体の中でこの五臓がそれぞれ働いていると考えています。

肝とは、五臓のうちの肝臓のことになりますね。

肝の機能の1つに気の流れを調節というのがあり、それを疏泄(そせつ)作用と呼びます。

何らかの理由で肝の働きが落ちると、気の流れを調整する力も落ちて『気の渋滞』が身体の中でおきてしまいます。

この気の渋滞を東洋医学では気滞と呼ぶのですが、これが起きることで先ほど言った胸協苦満や他にもお腹の張り感がでると言われています。

胸協苦満が起こる原因

次に胸協苦満が起こる原因としてですが、よく言われていますのがストレスですね。特にイライラなどのストレスになります。

五臓にはそれぞれ配当されている感情がありまして、肝には怒りが配当されています。

強い怒りを感じたり日頃からイライラしていたりすると肝の疏泄作用が弱まってしまいます。

それで気の渋滞が起こるので気滞になってしまい、胸協苦満になりやすくなります。

肋骨や脇腹の圧迫感の対処法

それでは、この胸協苦満が起きたときの対処法についてご紹介していきます。

オススメは2つあります。

- 1つ目はストレス発散

- 2つ目は香味野菜を食べる

この2つになりますね。

この気滞のタイプのストレス発散は、身体を動かすのがオススメです。

他にも仲の良い友人と話をしたり、大きな声で歌うのも良いと言われていますね。

気が渋滞しているので、それを発散させるんですね。

それだけでも胸協苦満の症状は和らぐと思います。

あおは香味野菜を食べること。

具体的には

- 三つ葉

- しそ

- セロリ

- パクチー

などがオススメですね。

こういった香りのいい野菜はイライラをしずめてくれると言われていますので、胸協苦満の人には向いていると思います。

肋骨や脇腹の圧迫感にオススメのツボ

最後に肋骨や脇腹が苦しい、圧迫感でお悩みの方にオススメのツボの紹介をします。

こちらは肝の機能を上げるツボがいいと思いますので、足にある【太衝】(たいしょう)のツボがいいと思います。

太衝の場所は足の甲にあります。

足の親指と人差し指の間で、水掻きではなく足の甲。

詳しくは太衝のツボを説明している動画もありますので、よろしければそちらを参考にしてみてください。

ツボ押しもいいのですがお灸などで温めていただくのが、より効果的だと思います。

YouTube⇒【太衝】ツボの正しい探し方。手順は3つ!実際にやりながら説明します!

まとめ

まとめますと、肋骨や脇腹が苦しい、圧迫感があるのは東洋医学では胸協苦満といいます。

胸協苦満は要はストレスによって肝の機能が落ちて、身体の中で気が渋滞している状態がおきています。

原因は主にストレスですので、対処法はストレス発散になります。

運動してみたり、仲の良い友人と話したり、大きな声で歌うなどしてストレスを発散してください。

そして、香味野菜を食べること。

- 三つ葉

- しそ

- セロリ

- パクチー

などの香りがいい野菜を食べることもオススメです。

胸協苦満にオススメのツボは足にある【太衝】。

お灸などで温めてもらうのがいいと思います。

本日は肋骨や脇腹が苦しい、圧迫感がある症状について解説していきました。

★☆★胸脇苦満の関連動画・ブログ★☆★

YouTube⇒【ヒステリー球】喉のつまりを解消する ツボ3選

ブログ⇒【ヒステリー球】不快な喉の詰まり(つまり)をスッキリ解消するツボ3選!!

このブログを読むと、ご自身の過活動膀胱のタイプが分かります。タイプによってツボが分かれますので、タイプの見分け方を解説。日常的にできる対処法や簡単なセルフケアもご紹介。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

みなさん、こんにちは。

神奈川県川崎市武蔵小杉駅で鍼灸接骨院をやっております武蔵小杉鍼灸接骨院 院長の石丸です。

本日はですね、質問をいただきましたのでその回答となります。

過去に尿意を抑えるツボ【液門】(えきもん)という動画とブログををあげました。

その動画にコメントで『液門は過活動膀胱にも有効でしょうか?』との質問をいただきました。

液門の動画やブログが気になる方はチェックしてみてください。

YouTube⇒尿意を抑えるツボ【液門】

ブログ⇒尿意を抑えるツボ【液門】

液門が過活動膀胱に有効かという回答なんですけども、私はそこまでの効果は出ないと思います。

液門は本当に緊急事態のときに、とりあえずその場をなんとか乗りきりたいというときに使っていただきたいツボになります。

緊急事態の時なので、やっぱりいつでもどこでも誰でも簡単に手軽にできる場所っていうのを選んでいるんですよね。だから、手の甲の中から考えました。

ここで言う緊急事態は基礎疾患がない場合になりますね。

過活動膀胱などは何かしらの原因があって、その症状として出ているものですので、そこまでの効果は期待できないんじゃないかなと思います。

そんなわけで本日は過活動膀胱のツボについてご紹介します。

このブログでは、

- 過活動膀胱とは

- 過活動膀胱の東洋医学的な原因

- 過活動膀胱の対処法

- 過活動膀胱のツボ

- まとめ

この流れでご紹介していきます。

過活動膀胱のツボだけを知りたい方は、最後のまとめだけをお読みください。

それでは、よろしくお願いします。

過活動膀胱とは

まずは過活動膀胱とは何なのかといいますと、膀胱が過敏になって尿が充分に溜まっていなくても本人の意思とは関係なく膀胱が収縮する状態といわれています。

過活動膀胱で悩まれている方は800万人もいるといわれ、40代で増え始め加齢とともにどんどん増えていくと言われています。

原因は何なのかというと、膀胱に尿が溜まると脳に信号がいくんですが、この膀胱と脳の神経のトラブルが原因と言われています。

詳しい原因は分かっていないのですが、一般的に加齢やストレス、この辺りが原因ではないかと言われています。

過活動膀胱の東洋医学的な原因

東洋医学では主に腎、たまに肺の弱りと考えます。

腎とか肺とか何なのかと言うと東洋医学の考え方の1つとして五臓の働きと言うものがあります。

五臓と言うのは肝臓、心臓、脾臓、肺、腎臓の5つで五臓と呼びます。

この五臓は身体の中で肝、心、脾、肺、腎のツボとして様々な働きをしています。東洋医学ではこの五臓の働きを重要視します。

尿のトラブルは主に腎の働きが落ちておこることが多く、たまに肺の弱りもありますね。

腎と肺の見分け方として絶対にこれ!って訳ではないのですが、腎の場合は加齢と共に少しずつ症状が出るという傾向がありますので、少しずつ徐々に過活動膀胱の症状が出てきた場合は腎の弱りの可能性があります。

反対にまだまだ若いのに過活動膀胱で悩まれている方は肺の場合が多いと思います。

もう一つ見分け方のポイントとしては、どちらもトイレにいく回数自体は多いのですが腎の場合は尿の量も多いです。肺の場合トイレにすごく行くんだけど尿の量は少ない、あまり出ないのに行きたくなるタイプですね。

このように見分けることができます。

先ほども書きましたが、腎というのは加齢と共に少しずつ症状が出てくるのが特徴になります。

肺は自律神経とも関係してきますので、ストレスによって過活動膀胱の症状が出る方なんかは肺の弱りと考えることが多いと思います。

あと尿の症状全般的に冷えも原因の一つと言われています。

なぜ冷えが過活動膀胱の原因になるかと言いますと、身体が冷えていると汗をかきにくくなり身体の水分が外にでなくなりますので、尿として水分を出そうとするんですね。それと、寒いと膀胱の筋肉が縮みやすくなるからとも言われています。

過活動膀胱の対処法

次はですね、過活動膀胱の対処法について紹介していきます。

食べ物編

一般的には頻尿などの改善は身体の冷えを改善する食べ物をとるのがいいと言われています。

具体的には

- 生姜

- ニンニク

- ラム肉

- 牛肉

- ほうじ茶

こういったものを意識的にとってもらうのがいいと思います。

冷え対策

冷え対策も過活動膀胱には有効だと思います。特に足首の冷え対策がいいですね。

先ほど出てきました五臓の中で足首と関係するのが腎になります。(肝は股関節、脾は膝などあります)

ですから足首を冷やすことは腎の機能を下げてしまうので、足首を温かく保つための冷え対策は過活動膀胱に有効と考えます。

YouTube⇒【足先の冷え】足の血行改善!足先の冷えを改善するカイロの貼る場所を紹介します

ブログ⇒【足先の冷え】足先の血行が悪い、足先の血行を改善するカイロの貼り方のご紹介。

過活動膀胱のツボ

それでは、過活動膀胱のツボをご紹介していこうと思います。

過活動膀胱のツボは

- 膀胱兪(ぼうこうゆ)

- 中髎(ちゅうりょう)

の2つです。

膀胱兪はそのままですね。名前の通り膀胱の症状に効果があるツボとされています。

中髎は尿を出したりする神経と関連があるツボと言われています。

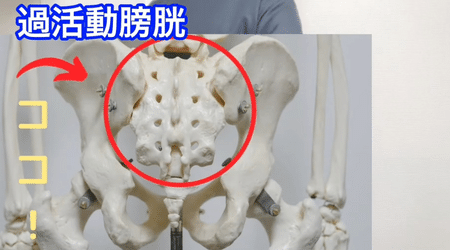

場所はですね、膀胱兪も中髎もどちらも仙骨という腰からお尻の間にあります。

まずは仙骨の場所の見つけ方です。

骨盤の真ん中の骨。このメモ用紙のあたりが仙骨です。

腰の骨(左右の腸骨)の下のこの辺りに仙骨があります。

下着に隠れるくらい低いところになります。

膀胱兪も中髎も仙骨にありますので、カイロなどで仙骨を温めるのが簡単でやりやすいですね。

コツは仙骨の真ん中あたりを温めるのがいいと思います。

仙骨は4つの穴が空いているのですが、膀胱兪は上から2番目の穴の高さ、中髎は3番目の穴になりますので、カイロで左右の2つのツボをまとめて温めるのがおすすめです。

次にですね、たぶん自分は肺のタイプの過活動膀胱だなーという人に向いているツボをご紹介します。

- 尺沢(しゃくたく)

という腕にある肺のツボです。

尺沢は肺のツボの中でも水の性質をもつツボですので、過活動膀胱のツボとして選びました。

尺沢の場所は手のひらを上に向けていただいて、肘のこのシワのラインにあります。

この肘のラインの真ん中より親指側にいったところの凹み、ここが尺沢になります。

この尺沢ですね、ツボ押しをされてもいいと思いますし、お灸をされてもいいと思います。

ツボ押しをされる際は、あまり痛くない程度ですね。押して痛気持ちいいくらいでグゥーと押していただけるといいと思います。

YouTube⇒【お灸のやり方】自宅でのお灸のやり方を紹介します。

まとめ

まとめますと、東洋医学ではこの過活動膀胱にはタイプがありまして腎のタイプと肺のタイプ、このどちらかのタイプに分かれると思います。

腎のタイプは加齢と共に少しずつ出てくる過活動膀胱。

肺のタイプはストレスなどで自律神経の乱れでおきる過活動膀胱。

特徴としてはトイレの回数はどちらも多いのですが、腎のタイプは1回の尿量が多いのが特徴です。肺のタイプは尿量が少ないのにトイレの回数が多いのか特徴。

そういった見分け方もできると思います。

過活動膀胱の対処法としては冷えの改善がとても有効なので、オススメの食材は

- 生姜

- ニンニク

- ラム肉

- 牛肉

- ほうじ茶

こういったものがおすすめです。

冷えるとトイレに行きたくなる原因の1つになりますので、冷えに気を付けること。特に足首の周りの冷えですね、こちらにご注意ください。

過活動膀胱にオススメのツボは、腎のタイプなら膀胱兪(ぼうこうゆ)と中髎(ちゅうりょう)。場所は仙骨にありますのでカイロなどで仙骨を温めるのがとてもいいと思います。

肺のタイプなら尺沢(しゃくたく)になります。場所は肘の曲がりシワの真ん中より親指寄りの凹み。ここが尺沢になります。こちらはツボ押しやお灸、カイロで温めてもいいと思います。

本日は過活動膀胱について解説していきました。

煩わしい耳鳴りですが、タイプは大きく2つに分かれてます。タイプに合ったツボを使って日々の耳鳴りの改善に役立つ記事です!

~~~~~~~~

みなさん、こんにちは。

神奈川県川崎市武蔵小杉駅で鍼灸接骨院をやっております武蔵小杉鍼灸接骨院 院長の石丸です。

本日もブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は耳鳴り解消のツボですね、そちらを紹介していこうと思います。

耳鳴りもですね、高い「キーン」といった金属音のような耳鳴りや、耳元でセミが鳴いているような「ジー」といった低い音の耳鳴りもあります。

この耳鳴りの症状で悩まれている方は日本で約300万人にもなるといわれ、非常に多くの人がこの耳鳴りで悩まれているということが分かりますね。

高い音の耳鳴りの場合はこのツボを、低い音の耳鳴りの場合はこのツボというふうに、両方のタイプの耳鳴りのツボを原因と共に解説します。

どちらも自分で簡単にセルフケアができるように考えましたので、耳鳴りの症状で悩んでいる方は是非最後までブログを読んでいってください。

それでは紹介していきます。

「キーン」や「ピー」と高音の耳鳴り

まずは高い音の耳鳴りのツボから紹介していきます。

高い音の耳鳴りとは、「キーン」や「ピー」などの金属音のような高い音ですね。

高音の耳鳴りは鳴り続けなくても、一瞬聞こえたりすることもあるので経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

東洋医学的にみると元気が足りないときやストレスが多い人によくみられる症状と考えます。

今回はストレスと関係の深いツボを使っていきます。

そんな高い音の耳鳴りのツボは耳にある【聴会】(ちょうえ)です。

「聴く」に「会う」と書いて聴会ですですので、聴力の機能を高め耳に関連する疾患に効果があるといわれています。

さらに「会う=集まる」耳の気が集まるツボといわれています。ですので、耳鳴り解消にとてもオススメのツボになります。

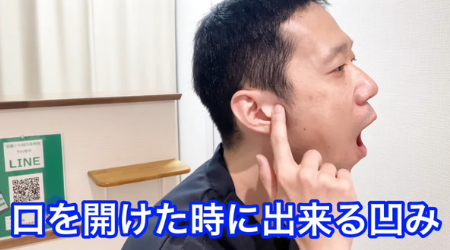

聴会のツボの場所を探す手順は二つになります。

- 口を開ける

- 口を開けたときに耳の前にある凹みを探す

その凹みが聴会になります。

ちょっと実際に探してみます。

聴会のツボの場所は耳の前にあります。

口を開けたときにできる凹み、ココが聴会になります。

高音の耳鳴りがする人なんかは、この聴会を5秒ほどぐーっと押してもらえるといいと思います。

強さはそこまで強くなくて大丈夫です。

痛気持ちいいぐらいの強さで大丈夫です。

「ジー」っと低音の耳鳴り

次に、低い音の耳鳴りのツボですね。

「ジー」や「ザー」といった低い音のする耳鳴りです。

人によってはセミが耳元や耳のなかで鳴いている感じがすると言い方もいらっしゃいます。

低い音の耳鳴り解消のツボは、耳の裏にある【翳風】(えいふう)です。

翳風の「翳」は耳の形を例えにした言葉で、耳の疾患によく効くという意味のツボです。

翳風を探す手順は2つ。

- 場所は耳たぶの後ろ側。顎と耳の付け根辺りに凹みがあります。

- そこを触りながら顎を開いたり閉じたりすると、筋肉が動いているのが分かると思います。

そこが翳風です。

ちょっと実際にやってみます。

耳たぶの裏ですね、この耳たぶの裏のここの凹み、押してツーンと痛いところがあります。

そこが翳風になります。

このあたりを押してね、少し痛いところがありますので、そこをグーっと5秒ほど押します。

呼吸を忘れずにこの翳風も痛気持ちいいぐらいで大丈夫です。

改善を後押ししてくれる時間

ツボを刺激するのはいつどんな時間帯にやっていただいても大丈夫なんですが、特に効果的なオススメの時間帯がありますので、合わせてそちらも紹介していきます。

東洋医学では、体の働きと時間の関係を表した考えがあります。

それを【子午流注】(しごるちゅう)といいますね。

子午=時刻のことで、流注=臓器を活発にするために巡っている気や血の流れのことを表しています。

この中で、耳と関係が深い時間帯は17時~19時になります。

この時間帯が耳と関係する臓器が最も活発になる時間になりますから、17時~19時に耳のケアをするのが最適といわれています。

ぜひこの時間帯にツボの刺激をやってみてください。

ツボの刺激の仕方について気になる方はこちらをご覧ください。

YouTube⇒ツボの押し方のコツ

ブログ⇒効果的なツボの押し方!鍼灸師が考えるツボ押しのコツ解説。

過去の動画でも紹介しましたが

-

耳鳴り改善のセルフケア鳴天鼓(めいてんこ)

YouTube⇒【実践】耳鳴りの治し方 セルフケアを紹介

ブログ⇒【実践】耳鳴りの治し方!どこでもすぐにできる簡単セルフケアを紹介します!!

-

耳鳴り改善の耳のマッサージ

YouTube⇒【簡単】耳鳴りを解消するセルフケア 3ステップ

ブログ⇒【簡単】耳鳴りを解消するセルフケア!!耳をつまんでアレするだけ!!

なども紹介していますので、そちらもあわせてやってもらえるとより効果的だと思います。

そちらも興味ある方はこちらのYouTubeやブログもご覧ください。

本日は、耳鳴り解消のツボを紹介していきました。

このブログを読むと、逆流性食道炎になってしまう原因と解消するためのツボが分かります。

長年、逆流性食道炎で苦しんできた方や症状は強くはないけれど健康診断などで焼けた痕が見つかった、そんな方にオススメのブログです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

みなさん、こんにちは。

神奈川県川崎市武蔵小杉駅で鍼灸接骨院をやっております武蔵小杉鍼灸接骨院 院長の石丸です。

本日もブログをご覧くださって、ありがとうございます。

今回は逆流性食道炎のツボですね、こちらを紹介していこうと思います。

ブログの流れは

- 逆流性食道炎の症状や東洋医学的な考え方についての説明

- 1の説明を踏まえた上での逆流性食道炎に効果的なツボ

- まとめ

の順番で説明していきます。

逆流性食道炎でお困りの方は、是非最後までご覧ください。

また、ツボだけ知りたい方は最後の⒊まとめだけをお読みください。

それでは、宜しくお願いします。

⒈逆流性食道炎とは

まずは、逆流性食道炎とはですね。

逆流性食道炎とは胃液や胃の内容物が食道に逆流することで、食道が荒れてしまい炎症がおきます。

その結果胸焼けや、食道なので胸辺りに痛みが起きたりと様々な症状がでる状態ですね。

逆流性食道炎でよく聞く症状は

- 胸焼け

- のどの痛み

- 胸(みぞおち)の痛み

- 酸っぱいものが上がってくる

- 口内炎

などがあります。

食後だけではなく、睡眠時など横になって休んでいる時に逆流することもあり、夜間に激痛で目覚めてしまう方もいらっしゃいます。

反対にそこまで強く症状は感じていなくても、健康診断などで食道に胃酸が逆流した後がありました……などと気づかないうちになっていたという方もいらっしゃいますね。

逆流性食道炎の東洋医学的な原因

逆流性食道炎の原因の1つとして、東洋医学では胃腸の弱りが原因と考えます。

食べたものは《口→食道→胃→小腸→大腸》と順番に進んでいきますが、人間の体で考えるとこれは上から下へ運ばれていることになります。

東洋医学では、この上から下へ順々に降ろしていく機能を降濁(こうだく)と呼びます。

降濁は胃のツボの機能として東洋医学では考えていますので、何らかの理由で胃が弱ると降濁がうまくいかなくなり胃酸や胃の内容物が逆流してしまうと考えます。

胃の機能が弱ると逆流性食道炎以外の症状として

- お腹の張り感

- げっぷがよく出る

- 嘔吐

などがよく起こると言われますね。

他にも胃自体におきる症状ではなく他の部分に出る、胃の弱りのサインがあります。

- 内出血しやすい

- 疲れやすい

- 食欲がない

- 空腹感が無い

- 体が重怠い

- 日中眠気が出る

これらも胃が弱っていると出やすくなります。

YouTube⇒【注意】後鼻漏を悪化させる危険な生活習慣を紹介します

ブログ⇒【注意】後鼻漏を悪化させる危険な生活習慣と東洋医学的な原因について。

逆流性食道炎とはまた別な症状の動画とブログになりますが、胃の弱りに興味がある方はご覧ください。

胃の元気がなくなる理由

胃のツボが弱る理由としては

- 胃の元気が元々少ないタイプ

- 胃の負担が多く弱ってしまうタイプ

の2パターンになります。

1の胃の元気が元々少ないタイプの方は逆流性食道炎の症状を繰り返しやすいですね。

2の胃の負担が多く弱ってしまうタイプの方はストレスの軽減や食事の見直しも大切ですね。

⒉逆流性食道炎にオススメのツボ

それでは、ここからは逆流性食道炎にオススメのツボをご紹介していきます。

先ほど説明しましたように、逆流性食道炎の原因には胃の弱りがありますので、今回はお腹にある胃の機能を高めるツボを紹介します。

逆流性食道炎にオススメなツボはお腹にある【中脘】(ちゅうかん)です。

中脘はお腹のなかでも胃に近いところにあるツボで、効能としても胃の機能を高めてくれるツボで《和胃降逆》(わいこうぎゃく)といわれています。

和胃とは胃の機能を整えること。

降逆とは上った物を降ろす。

そんな意味が含まれています。

胃の機能が弱って、胃の内容物が上ってくる逆流性食道炎にぴったりなツボですね。

ツボの場所

中脘の場所は

- 前正中線上

- おへその上4寸

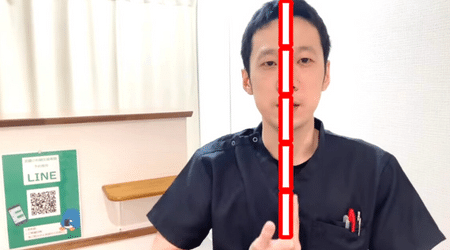

前正中線はお腹側の体の真ん中の、この縦のラインになります。

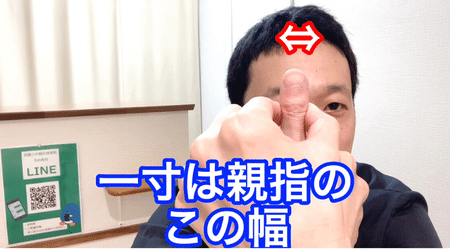

おへその上4寸は、まずは1寸を見つけます。1寸は親指のこの幅です。

- まずおへそに親指を当てます。この時おへその真ん中に親指の下が当たるようにします。

- そこから親指4本分上に上がります。(前正中線から外れないようにしてください)

そこが中脘になります。

お灸が向いている

この中脘をどういった方法で刺激するのがいいか?ということなんですが、できるのであればお灸がオススメです。

せんねん灸といって、家でも簡単にできるお灸がドラッグストアなどでも売られています。

シールでくっつきますので、こちらを中脘に貼って温めます。

お灸のやり方を説明している動画とブログもありますので、よければ参考にしてください。

YouTube⇒【お灸のやり方】自宅でのお灸のやり方を紹介します。

やけどに気を付けてやってみてください。

お灸は1日に3回できたらいいですね。朝、昼、寝る前など。

逆流性食道炎に悩んでいる方は是非試してみてください。

⒊まとめ

まとめとしましては

- 逆流性食道炎にオススメのツボは【中脘】(ちゅうかん)

- 場所はお腹の前正中線上(体の真ん中の縦のライン)、おへその上4寸

- お灸がオススメで1日3回(朝、昼、寝る前)

と、なります。是非やってみてください。

本日は逆流性食道炎にオススメのツボをご紹介しました。