みなさん、こんにちは。

神奈川県川崎市武蔵小杉駅徒歩4分のところにあります、武蔵小杉鍼灸接骨院です。

いつもブログをご覧くださり、ありがとうございます。

本日は【鍼灸】(しんきゅう)の【灸】の部分について鍼灸師目線で解説していきますので、是非最後まで読んでいただけたら嬉しいです。

それでは、よろしくお願いします。

目次

お灸のメリット

まず、みなさんが1番知りたいところだと思います《お灸のメリット》ですが、あんな熱そうな思いして大した効果がなかったとしたら、正直お灸なんてやる意味ないじゃないですか。

ということは、それなりに効果がちゃんとあるんです。

鍼灸師はそのメリットをよく理解しているので、セルフケアとして自分自身に施灸(せきゅう:お灸をすること)することはよくあります。

特に女性鍼灸師はマメに自分でお灸している方が多いイメージがあります。もちろん、ツボの効能や使い方を熟知しているのでお灸することのハードルが低いのかもしれません。

実はお灸というのは、ツボの場所や使い方が分からなくても、やり続けることで風邪などの感染症にかかりにくくなるのです!!ツボの効能という考え方以前に、お灸の温かい刺激(温熱刺激)を身体に与えると免疫に関係する細胞が活性化するということは明らかにされています。

俳句で有名な松尾芭蕉は足三里という胃のツボにお灸を据えながら旅していたと聞きます。足三里にお灸の痕がない人とは旅をしたくない…などということも言っていたという話があったり、なかったり。足三里は胃腸のツボでもありますが足を元気にしてくれるツボでもあります。胃腸の調子をととのえながら足の疲れも取りつつ感染症の予防として免疫力UPも目的としていたようです。

ここからは専門的なお灸のメリットの話になりますが、ツボを温めることで何が起きるかといいますと、お灸をしたツボに関係するほかのツボであったり、臓器や筋肉などの身体の部位だったり、リラックスする神経の働きが良くなります。というのも、そのツボの周辺だけではなく手のツボなのに足の血流が良くなったり、頭のツボなのに痔(肛門)が良くなったり、足にお灸したら胃腸の働きが良くなったりと、お灸をしたツボの場所以外の部位の影響がたくさんあります。

その影響というのは、大体決まっています。ここのツボにこのくらいのお灸の刺激をすると、こういう結果が出るというのがあります。それは、その方の体質によっても変わってきますので、鍼灸師はそれを見極めて施術での刺激量を決めています。お灸でしか出せない効果もありますので、お灸が身体にもたらす影響はとても大きいです。

お灸をしたところに痕がつく?

先ほどの松尾芭蕉の話でも出たのですが《灸の痕》という、これまた気がかりなワードがありますね。お灸の痕と聞くとやけどによる痕かな?と考える方もいらっしゃると思います。

年配の方と接する機会のある方は、その年配の方の肩や背中に1円玉~100円玉サイズくらいのお灸によるやけどの痕を実際に見たことがあるという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

お灸の痕には2種類あって、1つはお灸によるやけどの痕、2つ目はお灸に含まれる油分が肌につくことでできる痕です。

1つ目のお灸によるやけどの痕ですが、現在ではこのやり方でお灸をする鍼灸師はほとんどいないと思います。あえてやけどを作り、そこに軟膏を塗ることで効果を高めるという方法があるらしいのですが、私も教科書でしか見たことないレベルです。また、昔は鍼灸師でなくても家庭で気軽にお灸をしていたようで、そのような場合はやけどになってしまうことや、しつけの一環としてお灸でやけどを作っていたこともあるようです。《灸をすえる》という言葉には《きつく懲らしめ、戒めることを表現すること》という意味もあるようで…

最近はお灸のやけど防止のためのアイテム《灸点紙》(きゅうてんし)も売られているくらい、お灸のやけどに関しては慎重になっています。なので、あえてやけどを作ることはしません。

2つ目のお灸の油分の話ですが、お灸を焼き切らなくても施灸したところに黄色~茶色っぽく色が付くことがあります。毎日、同じところに施灸し続けると少し濃くなっていきますが、これは火傷ではありません。

お灸の原材料はヨモギの葉っぱです。ヨモギ餅などに使われる、あのヨモギです。ヨモギにはチネオール(シネオール)という精油成分が含まれています。この精油成分はWikipediaによると↓↓

口中清涼剤やせき止めにも配合される。炎症や痛みを和らげる作用があるとされる。また、白血病細胞を殺す作用を持つ、あるいは副鼻腔炎の治療に効果があると報告されている。

Wikipedia

と書かれています。白血病細胞の話はちょっと分かりませんが、炎症を抑えるという作用はとても有名です。

油分ということで皮膚に付着する感じですので、お灸をした後にふき取ることも可能です。使用するお灸の種類によって、お灸に使われるヨモギの量が変わるのですが、ヨモギの量が多い方が精油成分も増えますので皮膚に付着する油分も増えます。

私は妊娠を希望している患者さんには、自宅で施灸するようにお願いしています。ですので、三陰交というツボにお灸の痕が有ると、真面目に施灸してくだっさてることが分かり嬉しくなります。私もお灸をするメリットを知っていますので、時間を見つけてはコツコツお灸しています。

ちなみにお灸をしなくなると、自然と精油成分の痕は薄くなりやがて消えます。また、先ほど出ました灸点紙を使ってお灸をすると精油成分の沈着はなくなります。

お灸のイメージ

ここまでお灸について簡単に説明してきましたが、みなさんはお灸をしたことがありますか?鍼灸院に来る方に聞いてみても『鍼の経験はあるが、お灸はしたことがない』と言われることが多いので、鍼よりも馴染みが薄いようです。煙やにおいの問題から、お灸をしない鍼灸院も増えているように感じます。

そもそも、お灸と聞くと・・・灸を据える=怒られる、罰を受けるそんなイメージを持っている方が結構います。先に出ましたが《灸をすえる》という言葉には《きつく懲らしめ、戒めることを表現すること》という意味が含まれているようですので、お灸は罰に使われるもの、しつけに使うものなどと怖いものという印象があるようです。

特に50代、60代の方はおじいちゃんおばあちゃんと暮らした経験がある方が多いためか、お灸をするぞ!!と脅かされたことがある方もいました。

今まででも、灸痕(きゅうこん)が背中に残っている方がいました。話を聞いてみると、本当に子供のころに悪いことをして、お灸を据えられたそうです。灸痕が残るくらいのお灸って、意図的にやけどをさせるので・・・かなり堪えたと思います。もう二度と悪いことはしないようにしようと思ったでしょう。

その方は90歳くらいでしたので、今の50代、60代の方々は、おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さんに『お灸するぞ!!』そう言われながら育ってきたのかな?と感じました。

最近のお灸

ここまで書いていても感じますが、イメージがキツ過ぎるんですよね。最近はそんな過激なお灸はしません。最近の実際のお灸は、ほわっと温かかったり、じんわりと温かさを感じるくらいだったり、一瞬チリッと感じる熱さだったり、その程度です。脂汗かきながら熱さを我慢することは、ほとんどありません。

こちら、よく使わせていただくいらすとやさんのお灸のイラストですが・・・この、お姉さん眠っているようですね。そうなんです!!最近は寝てしまうほど心地いい温かさのお灸ばかりです。できるならば私も誰かにお灸してもらいながら、寝落ちしたいものです。子供ですら気持ちよくて、自らお灸して~と言う子もいます。

お灸はその人に合った、気持ちがいいと思うくらいの刺激が1番いいですね。

余談ですが、筆者はイボをお灸で取ったことがあります。昔からイボや魚の目をとるためのお灸というものがあったので興味がありました。イボなら、そのイボに乗るサイズのお灸を焼ききってやけどを作ります。魚の目は芯の大きさに合わせてお灸を焼ききります。もう『熱い』ではなく『痛く』て脂汗がじわっと出ました。無事にイボは取れましたが、もう二度とやらないです。病院だと液体窒素で焼いたりするので、熱くてやけどか冷たくてやけどかの違いですね。液体窒素がない時代はお灸で焼く一択だったのでしょう。

お灸の種類

お灸は大きく分けて2種類あります。無痕灸(むこんきゅう)と有痕灸(ゆうこんきゅう)です。漢字の通り、痕が残るものと残らないものの違いです。ここで言う痕は、やけどのことです。

無痕灸

・知熱灸(ちねつきゅう)⇒皮膚の上に直接お灸を置いて施灸する。

患者さんの気持ちが良いところで消火する。

・温灸(おんきゅう)⇒温かさが伝わる程度にお灸を皮膚から離して施灸する。

・隔物灸(かくぶつきゅう)⇒皮膚の上に物を置き、その上にお灸を乗せて施灸する。

乗せるものは塩、味噌、ニンニクなどがあり挟む物で名称が変わる。

知熱灸は、基本的に火が皮膚に触れないように施灸します。ですので、優しい刺激になります。

ご自宅で、ひとりでもできるお灸は無痕灸の中の温灸や隔物灸がおおく、火が皮膚に直接当たらないように作られていますので、安心してできます。

有痕灸

・透熱灸(とうねつきゅう)⇒皮膚の上に直接お灸を置いて施灸し、消火せず焼き切る。

お灸の大きさは糸のように細いものや米粒または米粒の半分程。

・焦灼灸(しょうしゃくきゅう)⇒イボや魚の目など、組織を炭化させる目的で施灸する。

・打膿灸(だのうきゅう)⇒皮膚の上に直接お灸を置いて施灸し、火傷をつくる。そこに膏薬を塗る。

有痕灸は、痕(やけど)を残すことが目的となります。刺激も強く、最近では有痕灸ができる鍼灸院の方が少ないです。どの鍼灸院でも基本的には無痕灸ばかりで、よほどの理由がない限り有痕灸はしません。

武蔵小杉鍼灸接骨院の施術は知熱灸と温灸がメインです。しかし、逆子の時だけは透熱灸(糸状灸)を使いますね。関連記事⇒【逆子】有名なお灸と実際に鍼灸師が使っているコツを全て教えます!!

先ほど出てきたイボを取るためのお灸は焦灼灸です。やけどさせることが目的になります。

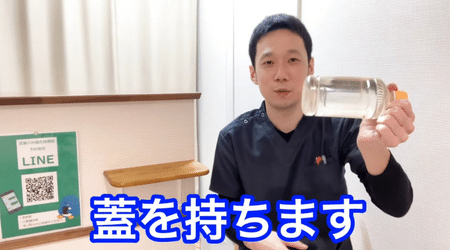

↑の写真は棒灸という温灸の1つです。手に持っている筒の中にヨモギの葉っぱが詰められていて、温めたい皮膚に近づけたり離したりして使います。他のお灸よりも継続的な温かさを感じられます。お灸が終わった後も温かい感じが持続しやすいです。

↑のイラストは生姜灸という隔物灸の1つです。こんなマニアックなイラストがあることに驚きます。生姜の部分がお味噌だったり、お塩だったり、ビワの葉だったりと様々なものをお灸と皮膚の間にいれます。

お灸の代用

みなさんの身近にあるものをお灸の代わりに使う方法があります。こちらでは、ペットボトルを使う方法とカイロを使う方法をご紹介していきます。

まずはペットボトルを使ったペットボトル温灸の作り方と使い方です。

ペットボトル温灸

①空のペットボトルに水を1/3入れます。

ここで使用するペットボトルは必ずホット専用のものにしてください。また、直接熱湯を入れるとペットボトルが変形または破損しますので、先に水から入れるようにしてください。

②安定した場所で、残りの2/3に沸騰直前のお湯を注ぎます。

沸騰直前といっても熱湯ですので、注ぐ際はこぼさないように気を付けてください。仮にこぼしてしまっても、やけどにならないように注意してください。

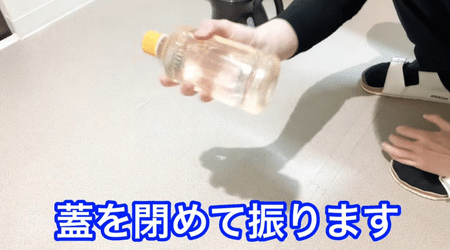

③沸騰直前のお湯を入れたらよく振ります。

④お湯をいれたら蓋を閉めて、よく振ります。これで完成です。

とても簡単で、気軽にツボを温められるのでおすすめです。温かさは10分から15分くらい続きます。

ペットボトル温灸の使い方

キャップの方を手に持ち、底の方をツボに当てて使います。

試しに、手の【合谷】(ごうこく)というツボを温めてみます。

ペットボトルの底の部分を合谷に当て、温まったら離してまた当てるというのを繰り返します。

ペットボトル温灸は火を使わないので煙も匂いも出ませんので、お灸をしたことがない方はまずはこちらから試していただきたいですね。

ペットボトル温灸動画⇒【煙も匂いも出ない】火を使わないお灸を紹介します

ペットボトル温灸ブログ⇒【ペットボトル温灸】火を使わない、煙も出ない、お手軽簡単なお灸を紹介します。

カイロで温める

カイロをツボに当てる方法もあります。

こちらは衣類に貼るカイロを利用します。貼りたいツボの付近に貼るカイロを貼るだけです。

簡単にできるのですが、だからこそ注意していただきたいことがあります。

まず、皮膚に直接カイロが当たらないようにすること。これは、皮膚に直接カイロが当たると低温やけどする恐れがありますので、絶対にやらないでください。

次に、カイロを貼ったまま寝ないこと。長時間同じ部位を温め続けると、低温やけどになってしまう可能性が高まります。

カイロでツボを温める動画⇒【冷え性必見】カイロで正しく温められる場所を紹介します

カイロでツボを温めるブログ⇒【冷え】4つのタイプの冷えに適したカイロの位置を解説します。

おうちでセルフお灸のやり方(簡易版)

最近では、ドラッグストアやインターネットで気軽にお灸を買うことができます。

見ていると色々な種類があると思いますが今回は《台座灸》というタイプのお灸で説明していきますね。いちばん有名な《せんねん灸》というのもこの台座灸の仲間になります。

まずは準備するものです。

- お灸

- ライター

- 灰皿

- ペン

- タオル

灰皿は水を入れられる容器であれば何でも構いません。ペンもツボの位置が分かればいいので、ボールペンでも油性ペンでもなんでもいいです。

筒状になっている部分にお灸であるヨモギが詰まっています。火をつけるのはこの部分です。強い力が加わると折れたりしてしまいますので、取り扱うときは下の台座部分を触るようにしてください。

まずは、お灸するツボに印をつけます。

そのあとで、台座灸をシートからはがし指にくっつけます。最初からとツボに貼ってしまうと、場所によっては点火する際に手を炙ってしまうので、必ず点火しやすい指に台座灸をくっつけてください。

台座灸に火がついたら(煙が出たら)、先ほど印をつけたツボにお灸をのせてください。火をつけてすぐであれば、まだ台座は熱くないので触っても大丈夫ですが、だんだん台座も熱くなるため着火したらすぐに貼り換えてください。

目的のツボに台座灸を貼り換えたら、先ほど火をつけた筒が上を向くようにしてください。熱は上へ向かいますので、筒が下を向いた状態だとやけどしてしまいます。

煙が出たまま2~3分待つと、煙が消えて熱さを感じるようになります。ふわっと温かく感じる方もいればチクッと鋭く感じる方もいらっしゃると思います。寒い日など、肌表面が冷えているときなどは何も感じない場合もあります。何も感じなくても、お灸をのせた皮膚の部分は温かくなっていると思いますので、ちゃんとツボを刺激できています。

台座が冷めたら、ツボから外して灰皿へ入れます。お灸の最中に、あまりにも熱く感じるのであれば、はがして灰皿に入れて消火してください。

くわしくはこちら↓↓をご覧ください。

セルフお灸のブログ⇒【お灸のやり方】自宅でのお灸のやり方を紹介します

セルフお灸の動画⇒【お灸のやり方】自宅でのお灸のやり方を紹介します。

まとめ(5000文字を2分で読めるようにまとめてあります)

まとめますと、まずお灸のメリットとしてはやり続けることで風邪などの感染症に対して身体が強くなります。もちろん、ツボの効能なども色々あるのですが、身体にお灸の刺激を与えることで免疫に関する細胞の活性化が認められています。

また、お灸でツボを刺激することで得られる効果としては、関連するツボや臓器や筋肉などの身体の部位、神経にまで影響があります。

お灸をすると痕がつくことに関しては、やけどによる痕とお灸であるヨモギに含まれる精油成分が皮膚に付着して色がつく場合があります。後者の精油成分は、お灸の直後にふき取ることも可能ですし、お灸をしなくなると自然となくなて行きます。最近では意図的にやけどになるようなお灸を使用することはほとんどなく、悪いことをした時の罰としてお灸をする昔ながらのイメージするようなお灸は現代ではもうしていないです。

最近のお灸は温かく優しい刺激で、寝落ちしてしまうほど心地がいいものになってきています。(ご自身でお灸をする際は寝落ちしないように注意してください)

お灸の種類は大きく分けて2つで無痕灸と有痕灸です。無痕灸には知熱灸、温灸、隔物灸の3つに分かれていて、どれも火が直接皮膚に触れないようになっています。有痕灸には透熱灸、焦灼灸、打膿灸の3種類で、どれも火が直接皮膚に触れることでやけどを作り目的を達成させるやり方です。最近の鍼灸院では主に無痕灸ばかりで、よほどの理由がない限りは、有痕灸はやりません。

みなさんがイメージする、悪いことをすると罰やしつけの一環として行ってきたお灸はこの有痕灸のことです。実際に年配の方で背中や肩などにこのお灸の痕が残っている方もいらっしゃいます。話を聞いてみると幼少期のころに親や祖父母に罰としてやられた方や、身体が弱くて家でお灸をしていたという方もいました。

最近の優しいお灸のうち、セルフケアとして自宅でできるものが市販されています。せんねん灸というとピンとくる方もいると思いますが、台座がありその上に筒状にお灸のヨモギが詰められているもので台座灸という種類です。今回はその台座灸を使ってご自宅でのセルフお灸のやり方を説明します。用意していただくものは、お灸、ペン、ライター、灰皿、タオルです。まずはお灸したいところにペンで印をつけます。次にお灸を指に貼り、ライターで着火します。お灸に火がついたことを確認して、印をつけたツボにお灸を貼ります。煙が消えると熱さを感じるようになります。

火を使うお灸に抵抗がある方は、ペットボトル温灸やカイロでツボを温める方法もございますので、気になる方は本文や詳しく書いてある動画やブログをご覧ください。

お灸にはたくさんの種類があり、火を使うものや火を使わず温められるものなどさまざまなものが考案されています。必ずこうしないといけない!ということはなく、その方の体調、お気持ち、環境などに合わせて身体を温めることがお灸ですので、ぜひお気軽にできるものからやってみてください。