みなさん、こんにちは。

神奈川県川崎市武蔵小杉駅で鍼灸接骨院をやっております、武蔵小杉鍼灸接骨院 院長の石丸です。

いつもブログをご覧くださり、ありがとうございます。

本日は、私が施術する中で実際に効果のあった後鼻漏を解消する方法を3つ紹介していきます。

このブログで分かることは

- 鼻水が喉の方へ流れる

- 鼻水が流れ落ちることで咳き込む

- 痰が絡む

- 喉のひっかかり

- 喉の違和感

- 喉の不快感

などのツラい後鼻漏を解消する方法が分かります。

上記の症状で、食事や睡眠など日常生活に支障をきたしていてお困りの方は、是非最後まで読んでいってください。

目次

当院の後鼻漏の記事や動画をご覧になったことがある方は、後鼻漏の説明、後鼻漏の原因は重複することも多いので後鼻漏の解消法3選から読んでいただいても構いません。

後鼻漏の説明

まず初めに、後鼻漏とはですね。

後鼻漏とはどのような状態なのかといいますと《鼻水が喉の奥の方に垂れてくる状態》ですね。

鼻水が前に流れてくることを【前鼻漏】(ぜんびろう)といい、喉の方に落ちてくることを【後鼻漏】(こうびろう)といいます。

後鼻漏の症状としては

- 鼻水が喉の方へ流れる

- 喉の奥に張り付く不快感

- 粘りのある痰

- 口臭

などですね。

ひどい場合は食事がとりにくかったり、睡眠を妨げたりして、日常生活にも影響が出てきます。

後鼻漏の原因

それではここからは後鼻漏の原因について解説していきます。

後鼻漏の原因は大きく分けて2つあります。

1つは鼻水の量が多いこと。2つ目は、鼻水の流れるスピードが遅いかです。

1つずつ説明していきます。

まずは1つ目の鼻水の量が多いですが、先ほども紹介した通り後鼻漏とは鼻水が喉の奥の方に流れてくる状態なんですけども、正常な人でも鼻水は1日で1リットル~1.5リットル分泌されていて、喉の方に流れていきます。

正常な方は、この分泌されている鼻水に気づかないんですね。

しかし、鼻水の量が通常よりも多いと、喉の方に流れる量も増えますので、後鼻漏の症状を感じやすくなるわけですね。

これが1つ目の、鼻水の量が多いことが原因で後鼻漏になる理由ですね。

2つ目の原因は、鼻水の粘度です。

鼻水が粘っこくなると、鼻から喉の方へ流れるスピードが遅くなったり、喉の方に張り付いたりするんですね。

ですので、非常に気になってしまいますので、後鼻漏の症状を感じやすくなるんですね。

これが2つ目の原因です。

私は、後鼻漏の原因はこの2つが大きいと考えています。

東洋医学から見た後鼻漏

ちなみに、東洋医学では後鼻漏のこういったネバネバした鼻水も『痰』(たん)として考えます。

なので、東洋医学で考える後鼻漏は、鼻水が多いタイプの方と、痰が張り付いているタイプの方に分けられると思いますね。

これを詳しく書きますと、後鼻漏の東洋医学的な原因は、肺と脾の弱りがあると考えます。

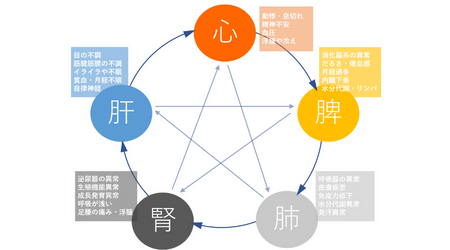

東洋医学には【五臓の働き】というものがあります。

五臓とは《肝》《心》《脾》《肺》《腎》の五つで五臓です。

この五臓のバランスが崩れることによって、さまざまな症状が身体にあらわれるという考え方ですね。

後鼻漏の原因、1つ目の【肺の弱り】ですが、五臓の中で鼻と関係が深いのが肺になります。

みなさんが考える呼吸に関係する肺は、東洋医学では他にも役割があると考えられています。

それは、全身に水分を撒くことです。東洋医学では、呼吸する力で全身に水分を行きわたらせると考えているんですね。

窓に息を『はぁ~』と吹きかけると、窓が湿るのと似たイメージですね。

そんな感じで、呼吸の力を使って肺から噴水のように水を撒いているという考え方です。

ですので、東洋学では肺は水分調節と関係が深いと考えていますので、肺の機能が下がると水分調整の機能も下がってしまい、鼻水が大量に出やすい状態になってしまいます。

この肺の元気がない状態を【肺虚】(はいきょ)といいます。

これが、後鼻漏の東洋医学的な原因の1つ目ですね。

次に後鼻漏の東洋医学的な原因2つ目の、脾の説明に入りますね。

東洋医学では『脾は痰を発生させる源であり、肺は痰を貯蔵する器である』という言葉があります。

体内にある水分は、胃腸で作られると考えられています。

胃腸で作られた水分は、肺に運ばれて全身に撒かれるという流れがあるのですが、胃腸の調子が悪いと消化吸収が悪く、痰が溜まりやすくなるとされています。

東洋医学では、胃腸の機能は脾の役割とされていて、脾の調子が悪いことで痰は溜まりやすくネバネバした鼻水が作られやすいので、後鼻漏の症状が出やすくなるというわけですね。

この胃腸が弱った状態を【脾虚】(ひきょ)といいます。

これが、後鼻漏の東洋医学的な原因の2つ目ですね。

後鼻漏の解消法3選

ここからは、後鼻漏を解消する方法を3つ紹介していきますね。

今回は ①飲み物 ②ストレッチ ③ツボ の順番で紹介していきます。

①後鼻漏を解消する飲み物

まずは、後鼻漏を解消する飲み物ですね。こちらは上咽頭炎の解消法でも紹介しましたが【なた豆茶】が後鼻漏解消にもおすすめです。

関連動画⇒【慢性上咽頭炎】実際に効果のあった解消法を3つ紹介します

関連記事⇒【慢性上咽頭炎】セルフケアで実際に効果のあった解消法3選をご紹介します!

なた豆とはマメ科の大きな豆なんですが、豆のさやの形が刃物の鉈(なた)に似ているからなた豆と呼ばれているみたいですね。九州地方では有名みたいです。

なた豆は古くから漢方で使われていて、効能は膿を取ることです。

膿を取ってくれるので、膿取り豆とも呼ばれています。

主に蓄膿症や副鼻腔炎の方に使うそうです。また、鼻炎にも効果があるといわれていますので、後鼻漏で悩まれている方にも、なた豆茶はおすすめです。

なた豆にも種類がありまして、

- 白なた豆

- 赤なた豆

- タチなた豆

の3種類があります。この中で、私がおススメするのは【赤なた豆茶】ですね。

タチなた豆は毒性が強く食用に向かないので、必然的に赤か白になります。(ちなみに赤なた豆茶に使用する赤なた豆は、焙煎した物です)

後鼻漏で悩まれている何人かの方に、白なた豆茶と赤なた豆茶を試してもらったところ、赤なた豆茶の方が効く気がするということで、私は《赤なた豆茶》をオススメしています。

飲み方はホットで飲むのがいいですね。

後鼻漏の原因でもあります肺の弱りですが、肺は乾燥が苦手です。

温かいお茶を飲むことで、湯気で喉を潤してあげることができますので、赤なた豆茶を飲む場合は、湯気まで飲むイメージで飲んでいただけると、とてもいいですね。

赤なた豆茶は店頭で売っていることが少ないので、Amazonなどの通販で買っていただけるといいですね。

Amazon ママセレクト 国産 赤なた豆茶 ティーバッグ 3g×30包 なた豆茶 なたまめ茶 赤なたまめ茶

②後鼻漏を解消するストレッチ

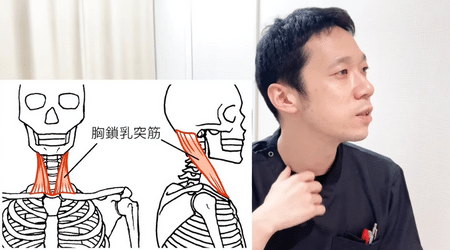

後鼻漏解消2つ目は、胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)のストレッチです。

胸鎖乳突筋とは、首にある筋肉なんですが、この胸鎖乳突筋には鼻や胃の機能に関係するツボが通っているんですね。

このツボの道を経絡(けいらく)といいます。

胸鎖乳突筋が凝っていると、鼻や胃のツボのめぐりが悪くなるなりますので、胸鎖乳突筋のストレッチもとてもおススメです。

ココからは、後鼻漏解消の胸鎖乳突筋のストレッチのやり方を説明していきますね。

手順としては、伸ばしたい側の胸鎖乳突筋を見つけて、反対側を向いて伸ばします。

実際にやっていきますね。

今回は、右側の胸鎖乳突筋のストレッチから始めていきます。(左右どちらからでも構いません)

まずは右側の胸鎖乳突筋を見つけます。

胸鎖乳突筋は、耳の後ろから胸骨と鎖骨にかけて斜めに付いている筋肉です。

顔を横に向けると出てくる筋ですね。今回は右側の胸鎖乳突筋を見つけたいので、左側を向くと分かりやすくなります。

この筋肉が胸鎖乳突筋になります。

まずは、この胸鎖乳突筋を見つけたら、次は胸鎖乳突筋とは反対方向を向きます。

右の胸鎖乳突筋を伸ばしたい場合は、左を向きます。

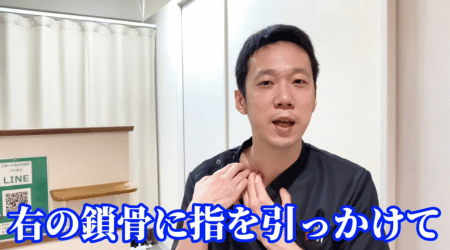

次に、胸鎖乳突筋は耳の後ろから鎖骨についてますので、右の鎖骨に指を引っ掛けて、その状態で左を向きます。

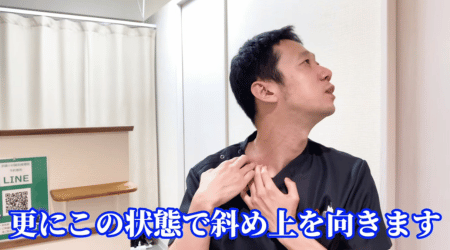

さらにその状態から、斜め上を向いていきます。

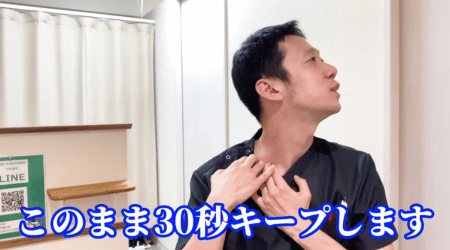

胸鎖乳突筋がしっかりと伸びているのを感じたら、そのまま30秒キープします。

片側が終わったら、反対側も同じようにしてストレッチしていきます。

左右とも30秒ずつ、ゆっくりと伸ばしてください。

このストレッチは、後鼻漏の症状が気になるときにしていただいてもいいですし、普段からやっていてもいいと思います。

お風呂上りとかにやると、胸鎖乳突筋の血の循環も良くなっていいですね。

③後鼻漏を解消するツボ

後鼻漏を解消する方法3つ目は、【天鼎】(てんてい)と【水突】(すいとつ)のツボ押しですね。

身体にはたくさんのツボがありまして、その中にも鼻に関するツボもあります。

その鼻に関するツボの中でも、ツボ押しには天鼎と水突がおススメです。

この天鼎と水突は、ストレッチでも紹介した胸鎖乳突筋のあるツボで、鼻と胃に関係するツボでもあります。

1つずつ紹介していきますね。

まずは天鼎。

天鼎は喉に症状があるときによく使われるツボです。

天鼎のツボの効果は《化痰》(けたん)といいまして、痰を除くことなんですね。

喉によく効くツボで、痰を取り除いてくれる作用がある、ネバネバした痰が喉に張り付くような後鼻漏の症状がある方に向いているツボですね。

2つ目は水突。

水突のツボの由来は、水を飲み込む時に突き出るところ。

ツボの効果は呼吸を整える作用や、痰を抑え咳や息苦しさを和らげてくれる効果があります。

その他にも、喉の痛みやガラガラ声を和らげます。気管支炎や喘息の時にも使うツボですね。

水突は胃のツボでもありますので、胃の機能を上げることも期待できます。

それでは次に、天鼎と水突のツボの位置を探していきます。

《胸鎖乳突筋の輪状軟骨の高さ》が見つけるポイントになります。

まずは、ストレッチでも紹介しました胸鎖乳突筋を探します。

ストレッチと同じように、横を向くと出やすいので横を向きます。

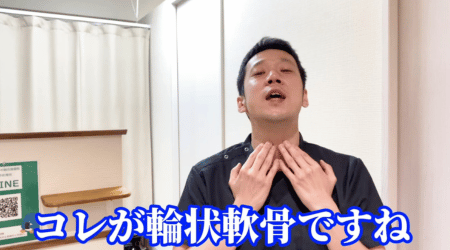

胸鎖乳突筋を見つけたら、次に輪状軟骨を探します。

輪状軟骨は、のどぼとけの下にある軟骨です。

のどぼとけの出っ張りから下に少し下がると、硬い輪のように触れるものがあります。

それが輪状軟骨ですね。

分かりにくい方は、のどぼとけの下の高さで大丈夫です。

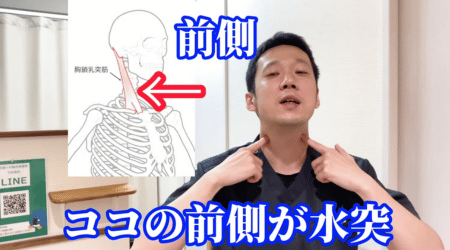

先ほど見つけた、胸鎖乳突筋の輪状軟骨の高さで、胸鎖乳突筋の前側が水突で後ろ側が天鼎のツボの場所になります。

その辺りを触って、ゴリゴリしているところやツーンと響くところがあります。

そこが、ツボの場所になりますね。

見つけられたでしょうか。

ツボを見つけたら、ゴリゴリと解していきます。人差し指と中指を使うとやりやすいですね。

まずは水突を見つけて、縦に5秒動かして解していきますね。

次に横に5秒動かして解します。

天鼎も水突と同じように、縦に5秒、横に5秒解します。

これを後鼻漏の症状がつらい時にやっても構いませんし、首のコリが気になったらやってもらっても大丈夫です。

是非やってみてください。

まとめ

後鼻漏の原因は、鼻水の量が増えることや、粘度が高くなり喉へ流れた鼻水が張り付いてしまうために起きると考えている。

東洋医学的な原因は肺か脾の弱り。

肺は体内の水分調節に関係していて調子が悪いと鼻水の量が増え、脾は調子が悪いと痰を作ってしまう。

後鼻漏解消に効果的な方法は

- 赤なた豆茶

- 胸鎖乳突筋のストレッチ

- 天鼎、水突のツボ押し

以上が現時点で、私が実際に後鼻漏で悩んでいる方に実践してもらって効果的だと思った解消法になります。

私の過去の動画やブログにも、後鼻漏や上咽頭炎に関するものがありますので、気になる方はそちらもチェックしてみてください。

関連記事⇒【慢性上咽頭炎】セルフケアで実際に効果のあった解消法3選をご紹介します!

【後鼻漏】保存版!後鼻漏の本当の原因は自律神経の乱れ。解消セルフケアを紹介します!

関連動画⇒【慢性上咽頭炎】実際に効果のあった解消法を3つ紹介します

【保存版】後鼻漏の本当の原因である自律神経の乱れを解消する方法